书坛大隐窦济民中国股票配资网

一、砚田隐者:

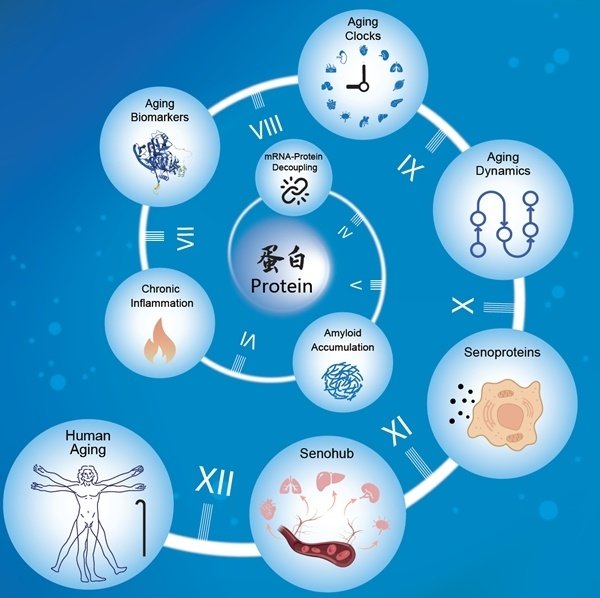

当八旬笔墨撞破时代迷雾 在这个算法与头衔共舞的时代,河南焦作博爱县的一隅老宅里,80岁的窦济民先生正用一支秃笔蘸着宿墨,在毛边纸上复现《散氏盘》的斑驳线条。砚台里沉淀的不仅是松烟墨的幽香,更是一个世纪以来中国书法从传统到迷失、再到寻根的沧桑轨迹。2023年盛夏,他的书法专场在抖音创下全网销售第一的纪录,50件作品秒售一空,并承接了150件对联定制——这个从未踏入书协大门、拒绝一切展览的“民间隐者”,以最朴素的笔墨,撞碎了当代书坛“头衔即价值”的荒诞逻辑。 先生自取斋号“无邪草堂”,意喻不附协会之“邪”,不随丑书之“风”。1983年,当他在博爱文化馆工作时,本可轻松加入中书协,却淡然婉拒:“笔墨若求官帽染,不如归田种豆麻。”这种决绝,在今日看来更像一种先知——当书坛被“创新”幌子裹挟,将自然书写异化为“精心制作”的展览体时,先生始终守着祖父窦声九留下的碑帖,在“东地挑粪,西滩造田”的岁月里,把对《毛公鼎》的临习藏在农具与汗巾之间,直到花甲之年重拾画笔,仍感叹“与古人差距甚远”。这份穿越世纪的谦卑,恰是当代书坛最稀缺的精神钙质。

展开剩余82%二、金石心路:从家学渊源到篆隶春秋

1943年,窦济民生于博爱县书香门第。祖父窦声九是清末民国蜚声海内外的书画家,诗书画印皆精,尤擅金文,其作品在日本展出时,曾被赞“得商周气象之魂”。先生幼时随祖父在郑州生活,常于课余随老人拜访河南书画名流,在吴昌硕的石鼓文笔意与康有为的碑学理论间穿梭,过早见识了传统书画的堂奥。回归故里的农耕岁月,他将祖父留下的《张迁碑》拓本藏在床下,夜深人静时就着油灯勾勒字形,“日未出而已作,月已上而未息”的劳作间隙,竟在田垄间用树枝默写《褒斜道刻石》。 这种浸透生命的研习,让先生的书法自带“出土文物”般的苍穆之气。他的篆书取法《散氏盘》的拙朴、《毛公鼎》的沉雄,又花十年精研陆维钊的蜾扁体,将静态的篆法注入行草的意态——观其金文作品,线条如青铜鼎彝上的铭文般斑驳老辣,起笔处圆中寓方,收锋时若断若连,看似信手拈来,实则每一根线条都暗合“屋漏痕”的笔法真谛。隶书则融合《好大王碑》的稚拙与《张迁碑》的方劲,在《隶书对联》中,“继承古法不泥古,发展今作不乱今”的联语,被他写成横画如蚕头燕尾般舒展,竖画如古木虬枝般坚韧,全无当代书风刻意“做旧”的造作感。 最令人惊叹的是其草书——怀素的狂逸之外,竟透着浓郁的篆籀之气。其草书起笔如锥画沙,转锋时忽然融入《散氏盘》的波磔,墨色由浓渐淡间,竟写出“屋漏痕”与“虫蚀木”的复合质感。先生尝言:“草书中若缺失金石气韵,便如失却骨力的浮笔游墨。”这种将篆隶功底熔铸于行草的实践,让他的笔墨既有“沉着”的厚度,又具“痛快”的韵律,恰如黄宾虹所言“五笔七墨”的当代诠释。

三、市场启示:当“又鸟马户”退潮,传统正脉如何归来? 窦济民的出圈,本质是一场文化价值的拨乱反正。在直播当晚,藏家群体中不乏书协会员与机构大佬,他们为一件没有任何“国展标签”的作品竞相加价,实则是对“头衔崇拜”的集体反叛。数据显示,近年兰亭奖得主的市场普遍遇冷,而先生的作品却依靠自媒体收获大批藏家——这种反差撕开了当代书坛“体制内神话”的遮羞布:当书法沦为权力与资本的附庸,当“创新”成为丑化汉字的遮羞布,大众最终用钱包投票,选择了那些“字如其人”的真诚笔墨。 先生的创作理念,暗合着书法的本质规律。他常说:“书法至简,不过‘技进于道’四字。”观其日常临帖,《散氏盘》单字可临百遍,直至墨色在宣纸上自然晕染出青铜器的锈迹感;创作时从不打草稿,却能让每个字的结体暗合《曹全碑》的平正与《石门颂》的开张。这种“从心所欲不逾矩”的境界,恰是董其昌“读万卷书,行万里路,胸中脱去尘浊”的当代实践。在他看来,当代书坛的最大病疾,在于将“制作”等同于“创作”——展厅里那些拼贴、染色、做旧的“作品”,不过是背离书法本质的行为艺术,而真正的书法,应如他笔下的金文般,在日复一日的临习中,让笔墨自然生长出岁月的包浆。

四、文脉薪火:八旬笔墨里的文明密码

站在先生的书案前,看他用左手铺纸(右眼已失明),右手握笔如握犁,忽然懂得“人书俱老”的深意。那些在抖音直播间里被藏家疯抢的对联,那些被邱馆长赞为“得清人民国遗蕴”的对联,本质上是一种文明基因的当代激活——当键盘输入让汉字沦为符号,当“丑书”解构着文字的神圣性,先生用一支毛笔证明:甲骨文的刻痕、金文的铸意、汉隶的波磔,从未远离我们的血脉。 在书法集付梓之际,想起先生说过的话:“我这辈子只做了一件事,就是把字写好,不辜负祖父的教授,不给老祖宗丢脸。”这种近乎笨拙的坚守,恰是这个时代最珍贵的文化自觉。当窦济民的书法从焦作老宅走向全国藏家的案头,它不仅是一个人的艺术史,更是一部民间书法的生存启示录——真正的传统,从不在协会的章程里,而在每个深夜秉烛临帖的孤灯下,在每根线条穿越千年仍鲜活的生命力中。 此刻,窗外蝉鸣渐歇,先生的笔仍在纸上沙沙作响。那墨痕里浸透的,是八十年光阴的沉淀,是对传统的敬畏,更是一个平凡人用一生证明:当笔墨守住“无邪”的本心,纵是民间草泽,亦能成为文明的星辰。

附窦济民先生书法作品欣赏

窦济民行草对联

窦济民大篆对联

窦济民蜾扁体对联中国股票配资网

窦济民草书

窦济民大篆对联

窦济民大篆对联

窦济民行草作品

窦济民大篆对联

窦济民蜾扁体对联

发布于:北京市易配网提示:文章来自网络,不代表本站观点。